https://www.facebook.com/hanching.chung/videos/4159055964105179

貢布里希:《舒伯特與他那個時代的維也納》(1982) The Yale Literary Magazine, Vol. 149, No. 4 (Feb. 1982), pp.15~36

徐一維譯

https://www.sohu.com/a/208028798_559362

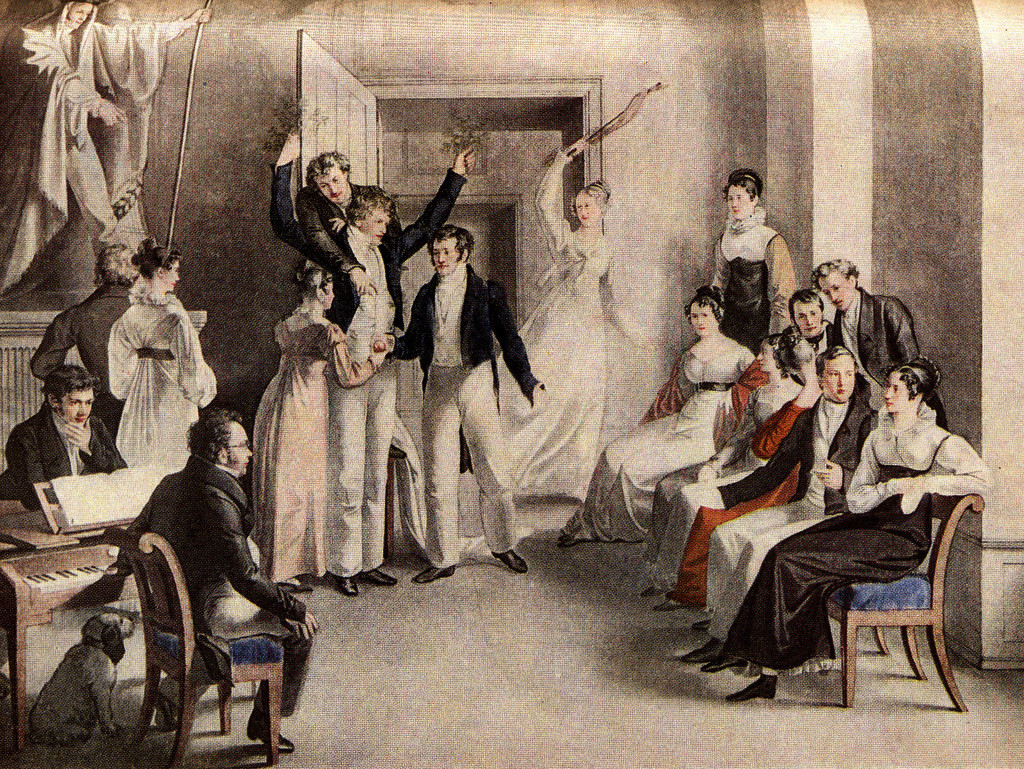

封面圖片:莫里茨•馮•施溫德(Moritz von Schwind)的《舒伯特晚會》( Schubertiade )

舒伯特與他那個時代的維也納

FRANZ SCHUBERT AND THE VIENNA OF HIS TIME

作者:貢布里希(Gombrich)

譯者:徐一維

原載:FRANZ SCHUBERT AND THE VIENNA OF HIS TIME. “The Yale Literary Magazine”, Vol.149, No.4 (February 1982), pp. 15-36.

據說,1827年3月29日貝多芬(Beethoven)的葬禮在維也納舉行完畢後,三位參加了浩大的送殯行列的年輕作曲家來到一家小酒館,他們為緬懷貝多芬而舉杯,酒過一巡,其中的一位把盞提議道:“為我們之中最先去見貝多芬的人乾杯。”

這位最先追隨貝多芬而去的人就是弗朗茨•舒伯特,他在貝多芬去世後不到一年零八個月就溘然而逝,其時,未及三十二歲。另外兩位年輕作曲家是弗朗茨•拉赫納爾(Franz Lachner)和本尼迪克特•蘭德哈廷格(Benedikt Randhartinger)(他們後來都成為頗具名望的作曲家)。拉赫納爾,時年三十歲,於1890年去世,蘭德哈廷格,時年三十五歲,於1893年去世。

值此紀念舒伯特逝世一百五十週年之際,我敢說我們之中肯定有許多人在舒伯特這些朋友還在世時就已出生。

史學家決不會認為我的這番話是多餘的,因為我的話能夠表明,本世紀初的人對我們所說的“舒伯特時代”還記憶猶新。我想起,在我的故鄉維也納,曾有人告訴我,他認識舒伯特的親密朋友,1882年去世的弗朗茨•紹貝爾(Franz Schober)。

我們也許可以這樣說,若不是舒伯特那麼早就謝世,我們對他的生平可能就不會了解得那麼多。年輕的單身漢舒伯特十分樂意和他的朋友在一起,他的朋友們也很喜歡他。這些朋友中的多數人與舒伯特不同,他們有專門的職業。

他們當然不會忘卻他,尤其不會忘記這位天才在音樂界越來越顯赫的聲望。他們中的許多人在回憶錄裡記載了舒伯特生活裡的事件和他的個性特徵。如果舒伯特還活著的話,那麼他們或許就不一定會去記敘了。

凡是研究舒伯特或為他立傳的人都必須利用這些回憶錄,我在本文裡照例也得這樣做,(所有這些回憶錄都不難在奧托•埃里希•多伊奇(Otto Erich Deutsch )的(《舒伯特傳記資料》(Schubert: A Documentary Biography)(埃里克•布洛姆(Eric Blom)英譯,倫敦,1946年版)裡找到,因此本文沒有註明具體出處。)但我還有一種特別能使藝術史學家感興趣的有關舒伯特的珍奇“回憶錄”,這就是舒伯特生命旅程最後七年生活中的摯友之一,維也納畫家莫里茨•馮•施溫德(Moritz von Schwind 1804-1871)所作的題為《舒伯特晚會》(Schubertiade)的畫。

該畫表現了大約於1827年12月15日在舒伯特的朋友馮•施保恩男爵(Freiherrvon Spaun)家舉行的一次舒伯特音樂晚會的情景,但這幅描繪當時情景的畫是1868年,即時隔四十一餘年後創作的(K.科巴爾德(Kobald)《舒伯特與施溫德》(Schubert and Schwind),蘇黎世,1921年)。

從某種意義上說,這一事實增加了該畫的價值,因為它也許是藝術家畫回憶錄,而不是寫回憶錄的唯一例子。施溫德確實把畫舒伯特回憶錄作為自己的目的之一,儘管他未能完全如願。施溫德原先計劃把《舒伯特晚會》畫成壁畫並想使它成為壁畫的楷模,但他沒有時間和機會來實現這一計劃。

從施溫德的一幅油畫速寫(oil sketch)中,我們至少可以窺見他所運用的色彩是怎樣把他終生難忘的輝煌場面表現得更加絢麗多彩,從而覺察出施溫德並不想作純粹記實性的速寫。從畫中聚在舒伯特和歌唱家約翰•米夏埃爾•福格爾(Johann Michael Vogl)周圍眾多的根據真人肖像描畫的人物中,我們可以看出施溫德想要抬高舒伯特的身價。

史學家已經指出,其中的一些人物,如劇作家弗朗茨•格里爾帕策(Franz Grillparzer)、畫家萊奧波爾德•庫佩爾維塞爾(Leopold Kupelwieser)當時不可能在場。即使畫家設法把他們全都擠進了音樂廳,我們也不太會相信。

因此,在藝術史學家看來,這幅畫可以說是繼承了兩種截然不同的傳統:其一為名人集會畫的傳統,如拉斐爾(Raphael)的《雅典學院》(School of Athens) ,在該畫中,一批古代思想家聚集在柏拉圖(Plato)和亞里士多德的周圍;其二為寫實風俗畫,尤其是社交聚會畫的傳統,如聖奧班的奧古斯坦(Augustin de St.Aubin)的描繪宮廷音樂會的可愛動人的版畫(作於1773年)。

拉斐爾(Raphael)的《雅典學院》(School of Athens)

聖奧班的奧古斯坦(Augustin de St.Aubin)描繪宮廷音樂會的版畫,作於1773年

研究一下施溫德本人的生活和作品,有助於我們了解《舒伯特晚會》這幅回憶錄畫(painted memoir)的來歷。舒伯特社交圈子裡的人都很時興請人為他們作表現社交聚會的畫。https://en.wikipedia.org/wiki/Moritz_von_Schwind

這類格調輕鬆的畫中有一些經常被複製後用在描述舒伯特的書籍中,如萊奧波爾德•庫佩爾維塞爾(Leopold Kupelwieser)所作的描繪出遊維也納森林情景的畫《舒伯特崇拜者從阿岑布魯格向奧繆爾行駛》(Excursion of the Schubertians fromAtzenbrugg to Aumuhl)和另一幅表現戶內活動的畫《舒伯特崇拜者在阿岑布魯格的室內遊藝》(Parlor Game of Schubertians at Atzenbrugg)。

這個在阿岑布魯格的宅第成了度假場所,從《舒伯特崇拜者在阿岑布魯格的室內游藝》這幅畫中我們可以看到,舒伯特正在彈奏鋼琴,他的朋友正在演著表示“Rheinfall”一詞雙關意義的啞劇。施溫德也畫過風俗場景,如作於1825年的《在萊奧波爾德斯山野餐》(Picnic on the Leopoldsberg)(該畫中沒有舒伯特)。

他和舒伯特的朋友紹貝爾共同創作過一幅表現在阿岑布魯格舉行的一場球賽的畫,人物是紹貝爾畫的,背景是施溫德繪的。在這幅並不怎麼高明的畫中,舒伯特席地而坐,手執一支長管。今天我們已無法弄清,施溫德當時是否已經計劃要認真地把舒伯特和他的朋友都畫下來,但我們知道,他有不斷擴展他年輕時形成的繪畫主題的習慣。

萊奧波爾德•庫佩爾維塞爾(Leopold Kupelwieser)的《舒伯特崇拜者從阿岑布魯格向奧繆爾行駛》(Excursion of the Schubertians fromAtzenbrugg to Aumuhl)

萊奧波爾德•庫佩爾維塞爾(Leopold Kupelwieser)的《舒伯特崇拜者在阿岑布魯格的室內游藝》(Parlor Game of Schubertians at Atzenbrugg)

我們發現,1835年,即舒伯特去世後的第七年,施溫德從羅馬寫信回來說,他願意繪一組敬獻給舒伯特的壁畫來裝飾一個房間,他從未放棄過這個夢想,也從未實現過它。1848年,他創作了一幅很接近《雅典學院》繪畫傳統的不朽之作,即題為《交響樂》(Symphony)的象徵性鑲板油畫(現收藏於慕尼黑現代美術館)。

這幅畫是歌頌一位獻身音樂的歌唱家的愛情和婚姻的,但我們可以從背景中的合唱隊的陣勢上推斷出所演奏的樂曲是貝多芬的作品《合唱幻想曲》(Choral Fantasy)。這幅畫的下部畫面顯然和施溫德後來創作的歌頌舒伯特的畫有著親緣關係。我們看見,舒伯特坐在觀眾席裡,鄰座是歌唱家福格爾和他的朋友紹貝爾,擔任指揮的是著名的音樂家(我前面已提到過的)弗朗茨•拉赫納爾一他是施溫德的好友,他倆移居慕尼黑後仍保持著友好關係。

莫里茨•馮•施溫德(Moritz von Schwind)的《交響樂》(Symphony)

施溫德在知道拉赫納爾將於1862年退休的消息後,決定贈送給他一件雅緻的退休禮物。這個決定重新喚起了他心中的一些計劃和想法。他為拉赫納爾畫了一套傳記性組畫《拉赫納爾畫卷》(Lachnerrolle)他打算把這組畫卷懸掛在拉赫納爾房間的四壁上。在這套組畫裡,施溫德把風俗畫和象徵畫的成分恰到好處地結合在一起。

拉赫納爾二十年代在維也納求學期間肯定有過一些極好的學習機會,因此施溫德在畫中就表現了這樣一些場面,如拉赫納爾與貝多芬彈鋼琴二重奏;他與舒伯特合奏小夜曲;他與舒伯特、福格爾坐在大概是格林青的一個小酒館裡飲酒,背景上畫有卡倫堡與萊奧波爾斯堡的一些山峰。

對施溫德來說,回憶青年時代的往事和朋友們的容貌一定是件饒有趣味的事。從施溫德的速寫簿裡,我們發現他憑記憶反複試畫舒伯特和福格爾的肖像,直到他覺得真正相像為止。

施溫德並不需要完全靠回憶來畫舒伯特的相貌特徵,因為舒伯特在世時就有不少人為他畫過肖像,其中最著名的是里德爾(Rieder)在1825年舒伯特二十八歲時為他摹畫的一幅肖象。這幅肖像除了有記實價值外,還具有使藝術史學家感興趣的特點,即這幅肖像在舒伯特還活著時就印行過兩次(兩次都是以銅版畫和石版畫兩種形式印行的)。

這表明了里德爾期望為這位年輕作曲家畫的這幅相當典型的肖像找到現成的市場。

當時,舒伯特的音樂已名揚奧地利以外的地方,他接到了一些德國出版商的約稿信,但他們答應付給他的稿酬在我們看來實在少得可憐。那時雖然時常有人在報紙上批評舒伯特的音樂深奧難懂,但也有人為這位天才的出現而歡呼。假如他能多活幾年,他很可能會成為世界名人。至於他能否享有這樣的知名度,那是另一回事。

里德爾(Rieder)畫的二十八歲時的舒伯特

總之,我們在談論舒伯特的生平時,要注意不能誇大事實。儘管這位天才的創新能力常常使我們驚嘆不已,但我們絕不能過甚其詞。我們不能把這位富有創造性的作曲家神秘化。他給我們留下了大量的作品,且不說合唱曲、彌撒曲、交響樂、歌劇、室內樂和鋼琴作品,光是歌曲一項就有六百餘首。

這會使人感到納悶,他怎麼還會有時間和他的好朋友們一起消遣娛樂呢。舒伯特不幸早歿,對此我們不能過於怪罪他的生活環境。他貧困,但並不是赤貧。有時他囊空如洗,但他的朋友們會接濟他,使他不至於挨餓。

舒伯特一直喜歡那些屬於維也納知識界名流的朋友們對他的擁戴。他在中產階級望族的青年一代中享有盛名,他是他們的偶像,從某種程度上說,也是他們的寵兒。我們已知曉,那些以欣賞他的音樂為主的晚會已成為著名的“舒伯特晚會”(“Schubertiaden”),舒伯特把那些為他的音樂而舉行的晚會看作是他的重要活動。

舒伯特為維也納的文化生活作出了貢獻,這是無可置疑的。反之,維也納的文化對舒伯特究竟產生了什麼影響,這是一個比較難回答、卻值得史學家答复的問題。我在本文中將著重就這一問題作些探討。

十九世紀初,維也納是歐洲最大、最繁榮的經濟和文化中心之一,它擁有三十二萬居民,其中五萬五千人住在內城,二十六萬五千人(包括舒伯特的父母)居於郊區。

內城與郊區的分界線極為明顯,因為在內城周圍我們仍能看到一些防禦工事,這些防禦工事曾經成功地擋住了1529年和1683年土耳其人的兩次圍攻。環形城牆內聳立著斯蒂芬大教堂,教堂四周佈滿了狹窄的街道。

城裡有不少別緻、繁華、喧鬧的通街大道,如格拉本大街,它們一定給遊客留下深刻的印象。城中還有許多貴族的宮殿,這些貴族絕大多數在波希米亞或匈牙利擁有大片宅第,但他們在維也納也有豪華的府邸,以供在參加朝廷活動時居住,如扶助過貝多芬的那個家族的“洛布科維茨宮”(Palais Lobkowitz)。貝多芬是這些宮殿裡的常客,但舒伯特不是。

環形防禦工事的外圍是所謂的“緩沖地帶”,這一自由地帶成了散步的好去處。再往外就是郊區了,貴族們在郊區建立了眾多的夏行宮,如著名的“觀景樓”。郊區有不同階層人的住宅,如近郊中產階級的堅固樓房和遠郊阿爾卑斯山腳種葡萄釀酒農夫的矮小村舍(在舒伯特那個時代裡,這些人家還沒有請客人品嚐新酒的習慣)。

維也納是個舒適安逸的城市,那裡的人以喜愛娛樂而著稱。歌德(Goethe)和席勒(Schiller)把維也納人比作荷馬(Homer)史詩《奧德賽》(Odyssey)裡的淮阿喀亞人(Phaeaci)。

但是,我們不能由於對“昔日維也納”的留戀而無視那段動盪時期裡的潛在張力和拿破崙戰爭帶來的後果。這些戰爭使奧地利蒙受了災難,也使貝多芬的人生觀和世界觀發生改變。在1815年的維也納會議上,歐洲列強企圖倒轉歷史車輪,並以為封建制度仍然是完好無損的。這個反動時代的代表人物是梅特涅王候(侯爵Prince Metternich)(

弗朗西斯皇帝反對浮華和奢侈,他採取了家長式的統治,但這種使他在維也納頗得人心的統治卻沒有使他中止把不順從的意大利臣民送往可怕的施皮爾堡(Spielberg)要塞的做法。

就維也納而言,在那段專制統治的時期裡出現了一些奇怪的現象,它們必定會引起每個研究舒伯特生活的人的興趣。那個時期已被人稱作“比德爾邁爾”(Biedermeier)時期。“比德爾邁爾”原來是路德維希•艾克羅特(Ludwig Eichrodt 1827-1892)寫的幽默詩中一個帶有諷刺意味的人物,有點類似於匹克威克先生(Mr.Pickwick)或《一個小人物的日記》(Diary of a Nobody)裡的主人公。“邁爾”(Meier)是中產階級的典型名字,“比德爾”(bieder)意為“體面、守法和有點天真的”。

那種繁榮的氣氛——我們從施溫德作的回憶錄畫上也能感覺到——肯定不單是懷舊的產物。在維也納,那個時期還被稱作“烤雞時代”(Backhendelzeit)。烤雞是當時一般人請客都買得起的菜餚。從舒伯特和朋友們來往的信函中,我們可以看出當時的生活水平還是相當高的。即使是比較貧窮的人,如舒伯特本人,似乎也並不會覺得難以拿出錢去小館喝夜酒或舉辦一次晚會。

然而,我們不能因為那個時期人們生活安逸而忽視了另一個側面,即在那個時期里人們缺乏思想自由。比德爾邁爾先生也許喜愛“烤雞時代”,但如果他有一個像施溫德那樣在大學裡學繪畫的兒子,他也許就不會那樣喜歡了。施溫德最崇敬的老師,一位宗教教授和一位哲學教授,由於有自由化思想傾向而被革職,其中一位被解職的原因是他居然講授起康德(Kant)的哲學。

小人物和貴族也許不大會受到這樣的壓制,但對中產階級知識分子來說,當時的氣氛肯定是令人窒息的。只要讀讀奧地利最偉大的劇作家弗朗茨•格里爾帕策傳便足以感受到那時知識分子的痛苦和憤怒。

各個專制時代都有各自不同的特點。梅特涅專制時代的特點是失望和幻滅。這種失望來源於法國革命給整個歐洲帶來的極大希望的破滅。有關法國革命的恐怖消息使人們的看法發生了第一次劇變;拿破崙上台帶來了戰爭而不是和平,使人們的看法發生了第二次劇變;發現拿破崙下台後重建的只是一種已失信的政治制度,使人們的看法發生了第三次劇變。

奧地利的知識分子一定為被壓製而感到特別激憤,因為他們在理性時代曾經處於領導地位。1780年一1790年統治奧地利的皇帝約瑟夫二世(Emperor Joseph II)早就對啟蒙運動的思想表示支持,當時啟蒙運動尚未在法國取得勝利。

1783年約瑟夫二世就毫不留情地廢除了六百餘所男、女修道院,他反對教權、推行世俗教育和培養講德語的專業文職人員的努力,使奧地利政府機構裡形成了一種所謂的“約瑟夫主義”(Josephinismus)傳統。這種傳統連梅特涅也無法徹底剷除。

我們或許可以說,當其它的創作渠道都被堵塞後,奧地利人發覺尚有一條音樂創作渠道是通暢的,如舒伯特的同代人格里爾帕策就曾在寫給鋼琴家莫謝勒斯(Moscheles)的一首詩中讚美音樂是唯一不受暴君干涉的藝術。

我們在接受這種似乎有理的解釋之前得記住,比奧地利更專制的一些國家並沒有像奧地利那樣出現音樂文化的繁榮。要遁入自由的音樂王國,就必須先有這樣的音樂王國存在。奧地利就是一個有著良好音樂傳統的國家,文化史學家一定會認為這點是至關重要的。

1772年,即馮•施保恩男爵家舉行那次後來被施溫德畫下來的音樂晚會前五十五年,查爾斯•伯尼(Charles Burney)為了撰寫一部音樂史而來維也納旅行和收集資料。他在《音樂旅行》(Musical Journey)裡用了一百五十一頁的篇幅專門撰寫了奧地利首都的情況,他生動地記敘了那裡熱烈的音樂生活,他讓我們重新目睹了他拜訪的一些人家裡演奏海頓(Haydn)或萬哈爾(Vanhall)的室內樂的情形。

他寫道:“維也納聚集著眾多的作曲家,它的城牆圍入了一批優秀的樂師。在日爾曼諸城市中,維也納不僅堪稱權力的中心,而且堪稱音樂的中心。”當然,伯尼寫這段話時,莫扎特(Mozart)還沒有來到維也納。

伯尼意識到奧地利鄉村人民對音樂文化的繁榮所作出的貢獻。他寫道,他從巴伐利亞出發後沿多瑙河去維也納,途經之處都發現“在小酒館裡喝酒的普通人和正在勞作的工人均用兩聲部或更多的聲部唱歌取悅……。我覺得難以解釋為什麼奧地利人比其它人有更熟練的重唱技巧,我弄不清這種技巧是否起源於羅馬天主教國象,他們是不是由於經常在教堂裡聽重唱歌曲而學會了它”。

也許伯尼在提出他的看法時過於小心謹慎了。奧地利音樂史中有個顯著特點,那就是奧地利的百姓們一直都喜歡並堅決捍衛禮拜儀式音樂的傳統。在啟蒙運動的後期,有人曾指責演奏禮拜儀式音樂是一種無謂的浪費並試圖廢止它,然而,如果這種禮拜儀式音樂傳統未能保持下來,那麼我們就不會有海頓、莫扎特、貝多芬和舒伯特的彌撒曲。

一些提倡節儉的建議得到了朝廷人士的支持。伯尼一定注意到,十八世紀初維也納演歌劇的奢華場面與1772年沒有這樣氣派的演出場面形成了鮮明的對照。伯尼清楚當時大眾的經濟狀況,他贊成這種節儉,“儘管我酷愛音樂,但我更愛人類”。

上流社會實行的這種節約措施使莫扎特、舒伯特難於在宮廷裡獲得本可以解除他們經濟困難的樂師職位。在還未實行演出專利制的時代裡,公眾的歡呼喝采並不能代替固定職位的固定收入。

舒伯特曾沮喪地說:“我得靠公眾來養活。”他自然沒有說錯,奧地利人普遍熱愛音樂,關於這一點我們可以在舒伯特時代的一些文字記載中找到證據。

有一本介紹1827年維也納情況的旅行指南,在簡介了各個劇院、馬戲場和舞廳後說:“維也納是音樂的雅典。歐洲沒有哪個城市象維也納這樣擁有如此眾多的優秀演奏家和高明的音樂鑑賞家,他們中的大多數人都是業餘音樂愛好者。

因此,如果你想听音樂會,你就得到私人家裡去聽,這種音樂會冬季每週都有,甚至可以說,幾乎每日都有。當然,重要的音樂作品也會公演,著名音樂家作巡迴演出時沒有不到維也納的。

1819年,歌德的朋友采爾特(Zelter)從維也納寫信給歌德說,他發現維也納民眾都通曉音樂。“確實,他們對什麼音樂都不拒絕,但只有最好的音樂才能在那裡繼續存在。

另一個到維也納的人查爾斯•西爾斯菲爾德(Charles Sealsfield)於1828年(舒伯特在世的最後一年)對維也納人星期日的活動描寫道:他們上午去教堂,下午和晚上都潛心於音樂。“無論你在哪條街上走,你都可以聽見音樂。如果你到中產者家裡作客,進門首先撲入你眼簾的是鋼琴。你落座後,主人就會捧上酒、糖和蜜餞,並招呼孩子為你彈奏樂曲。

音樂是維也納人的驕傲,它幾乎成了他們教育之中最重要的內容。兒童通常在四、五歲時開始學習音樂,到了六歲,已具有相當不錯的樂理知識和演奏技能。

對於酷愛音樂的維也納人來說,凱恩特內托劇院(Karntnertor Theater)上演羅西尼(Rossini)的新歌劇,就像英國倫敦國會開幕一樣是件眾所關心的大事。

這些引文(我還可以毫不費力地再找一些)有助於加強我已暗示過的論點,並能表明牢固、持久的傳統對藝術的產生是具有意義和作用的。正因為“傳統”一詞已變成不怎麼時髦的用語,我才感到有必要強調一下傳統的意義和作用。

那些遣責傳統的人完全誤解了傳統的社會和心理功能。簡而言之,沒有牢固、持久的傳統,就不會有鑑賞和鑑賞標準。在提香(Titian)度過大半創作生涯的威尼斯,人們懂得繪畫;在克雷莫納,人們懂得小提琴製作;在西班牙,人們懂得鬥牛還有其它一些事情。

無論我們研究工藝史、遊藝史、藝術史還是科學史,我們都會發現,在那些著名的中心,製作者和享用者之間總是存在著一種有取有予(give-and-take)的相互關係,用科技術語來說,即所謂的“反饋迴路”(feed-back-loop)的關係。這種關係促使標準和造詣逐步提高。真正有獨創性的天才是罕見的,但對一般有創造性的人來說,至關重要的是他該怎樣從外界獲得滋養。

舒伯特的一生(從許多方面來說是淒慘的)表明許多人的鑑賞力確實對他起過作用。這些人並非專家,而是懂得藝術標準的藝術愛好者。

舒伯特嚴厲的父親如果沒有鑑賞能力,他就不會注意到小弗朗茨的非凡天資和優美歌喉,也不會送他去參加所謂的“神學院”(Konvikt)唱詩班歌童補缺選撥賽。這個“神學院”為皇家勵拜堂培養和輸送歌手。它是一所由宗教團體經辦的寄宿學校。在這所學校裡,學生們學習拉丁語和其它高等課程,重點學習音樂。著名的意大利作曲家薩利埃里(Salieri)當時負責歌童的選撥,於是他成了舒伯特的啟蒙老師和指導。

不久,舒伯特就加入了校樂隊。讓我們來看看這個樂隊的日常活動,就會發現傳統所具有的造就作用。顯然,那時幾乎每天晚上都有演出,這使年輕的演奏員逐漸熟悉樂隊所有的交響樂保留節目,其中有海頓和莫扎特的一些作品。

對舒伯特未來生活更具重要意義的是他結識了一些同窗好友,音樂成了維繫他們關係的社交紐帶,施保恩就是他在“神學院”憑藉音樂結識的終身好友和資助人。施溫德在《舒伯特晚會》裡也畫了施保恩,這是理應如此的。

施保恩在回憶錄裡寫道,一次他正在校樂隊里拉第一小提琴,他的富於鑑賞力的耳朵突然注意到身後有位出色的琴手,這就是舒伯特。施保恩很早就離開了“神學院”,舒伯特對此深感遺憾,但他們的友誼卻從未中斷過。靠施保恩的最初介紹,舒伯特才得以結識越來越多的維也納中產階級知識分子。

一次,施保恩在故鄉林茨將舒伯特的幾首歌曲介紹給一位曾和他一起學過法律的同學弗朗茨•紹貝爾,這位有鑑賞力的年輕人興奮地決定要找到這位十九歲的作曲家。當紹貝爾找到舒伯特時,舒伯特正在給父親當小學教師的助手,過著貧困的生活。見此情景,紹貝爾當下就邀請舒伯特搬去和他同住。這位生活上寬綽富裕、事業上雄心勃勃、愛交際、有點像花花公子而樣樣都能來兩下的紹貝爾成了舒伯特及其朋友社交圈子裡的核心人物。

在舒伯特的藝術生涯中,施保恩和紹貝爾共同為他作過一次最重要的引見。施保恩和紹貝爾意識到,舒伯特的歌曲需要一個久負盛名的演員演唱才能揚名四海,於是他們想到了著名歌唱演員約翰•米夏埃爾•福格爾(Johann Michael Vogl) ,他曾在貝多芬重新修改的歌劇《菲岱里奧》(Fidelio)中扮演皮察羅(Pizzarro)。當時福格爾正打算從歌劇界引退,轉而籌辦個人獨唱音樂會。

要勸這位老明星接見年輕的作曲家舒伯特並不是件容易的事情,施保恩和紹貝爾得到的回答是:“走吧,走吧,我每次聽說的都是這樣的天才,但我沒有一次不感到失望。”不過,福格爾這次沒有感到失望,事實上他對二十歲的舒伯特說:“我不會掩飾自己,也不會說謊,提攜人的事我實在做得很不夠。”值得讚揚的是,福格爾確實提攜了舒伯特,他不僅在許多獨唱音樂會上演唱了舒伯特的新歌曲,而且還勸告他的朋友們不要用普通的標準來衡量舒伯特。

當他們因為舒伯特沒來參加他們預先安排好的“舒伯特晚會”而生氣時,福格爾說道:“我們都得拜倒在這位天才腳下,如果他不來,我們應該去叩首懇求。”福格爾和舒伯特是“搭配得奇怪的一對”,從據說是紹貝爾為他倆畫的一幅漫畫上我們可以看到,福格爾高大魁偉、氣宇軒昂;舒伯特卻矮小肥胖、神情羞怯。

舒伯特時代有個特點:能立即註意到天才音樂家的人並不一定是像福格爾那樣的專業音樂工作者,也可能是一般有鑑賞力的業餘音樂愛好者。讓我們來看看一位名叫弗勒利希(Frohlich)的維也納商人的小女兒寫的回憶錄,便可對此有所了解。

有位朋友把一些“據說是個不錯的年輕人”寫的歌曲帶給這位商人的女兒們,大女兒(順便提一句,她是格里爾帕策作品的愛好者)隨即走到鋼琴旁坐下,開始試彈伴奏曲,這時一位身為公務員的業餘歌手突然走近鋼琴側耳傾聽並問道:“你們在彈什麼,這是首非凡的曲子。”那以後她們連繼幾個晚上彈奏和演唱舒伯特的歌曲。

當時她們還邀請了舒伯特,並追問他為什麼不把這些作品拿去發表,舒伯特回答道:沒有哪個出版商願意出版它們。聽到此話,這些朋友就合計了一下,湊錢自費出版了這些作品。

福格爾和施保恩時常資助舒伯特,保證他有足夠的生活必需品。從那段時期的回憶錄和信件裡我們可以發現許多關於集體旅行、偷快晚會和宴會的記載,只要舒伯特在場演奏,大家就會開懷暢飲,歡聚到深夜。

不過,這些記載僅僅反映了舒伯特生活的一個側面,只要看看他的作品目錄,那令人難以置信的目錄,我們就會確信,他幾乎每天從清晨就開始作曲,並且整天很少有間歇。

在這樣緊張的創作生活中,他只能抽空略作消遣,但他並不因此降低規格。從他的一些信函中我們可以看出,他很反對在他們的社交圈子裡攙進志趣相異的人。

1823年,他寫信向在外地的紹貝爾抱怨說,他們的音樂晚會裡混雜進一些外行人,“一些和我們很不投機的平庸學生和官員……他們老是喋喋不休地談論著騎馬和擊劍、賽馬與養狗。如果他們繼續這樣,我將再也無法忍受下去。”出於無奈,舒伯特終於拂袖而去。

據說,這樣的晚會後來由於一幫“香腸啤酒食客”的到來而停辦。

幸好,這時紹貝爾外出歸來,他聯絡了知識界的一些朋友,重新舉辦了有新的知識水準的音樂晚會,常來參加晚會的有(我們前面提到過的)莫里茨•馮•施溫德和他的老同學詩人兼作家愛德華•馮•鮑恩費爾德(Eduard von Bauernfeld)。據說,只要有人想加入他們的圈子,舒伯特就會問:“他擅長什麼?”但舒伯特決不是心胸狹窄、缺乏修養的人。施保恩的一位朋友在林茨接待過舒伯特。

他對舒伯特那富有魅力的談話深感驚嘆。在回憶錄裡,他寫道:“我們談到深夜,我從不知道他是那樣的嚴肅深沉,那樣的富有靈感。他侃侃而談,論及美術、詩歌、青年、朋友、名人、理想與生活之間的關係……隨著談話的繼續,我對眼前這個人越來越感到驚奇。

我想不通怎麼竟會有人說他搞創作不加思索,創作的作品連自己都沒有完全理解等等。我十分欽佩他那簡潔精練、有條不紊的而又內容廣博的談吐,從中我隱約領悟出一種生活哲理,這種生活哲理不僅是他從別人那裡吸取來的,而且是他從……”

即使我們對舒伯特沒有這樣的了解,我們也可以從他的音樂和大量歌曲中發現他的生活哲理。從他選定要譜曲的六百餘首詩歌中我們可以看出,他對詩歌頗感興趣,並總是注意閱讀最新出版的詩作。

無疑,他的朋友們時常建議他看這首或那首詩,或把他們自己創作的詩歌交給他要他譜曲,但許多德國抒情詩仍是他自己挑選的,其中有馬蒂亞斯•克勞迪烏斯(Mathias Claudius)、歌德、席勒、烏蘭德(Uhland)、呂凱爾特(Riuckert)和海涅(Heine)的作品。

不少人對舒伯特為之譜曲的抒情詩有誤解,他們輕率無理地把作曲家和抒情詩人混為一談,有人甚至根據抒情詩裡的內容來描述真實事件。由於這種誤解,舒伯特在通俗傳記中被塑造成了《磨坊主之歌》或《冬日旅程》裡痛苦的主人公。

在維也納近郊的確有一座磨坊,據說這座磨坊裡住著磨坊主的女兒,舒伯特的聲樂套曲《美麗的磨坊女》就是獻給她的。顯然,這部聲樂套曲的詩篇作者德國詩人威廉•繆勒從未見過這座磨坊。至於舒伯特譜曲的抒情詩的文字能說明什麼,那是個解釋的問題。

舒伯特歌曲最著名的釋義家之一迪特里希•菲謝爾一迪斯考(Dietrich Fischer-Diskau)在一本專門解釋舒伯特歌曲詞義的書中指出,舒伯特經常選擇一些有關死亡的詩來譜曲,如克勞迪烏斯的詩《死神與少女》(Death and the Maiden)。在舒伯特看來,死亡不是毀滅而是解脫。

他的許多歌曲中的世界可謂淚的世界。在十九歲那年,他為施米特•馮•呂貝克(Schmidt von Lübeck)的詩《浪游者》(Der Wanderer)譜了曲。這首詩描寫了一個流浪者在荒山里盲目尋找他那永遠無法找到的幸福的情形,這個流浪者問:“啊故國,你在何方?”“幸福,你在何處?”他聽到只有可怕的回音:“你不在的地方才有幸福。”

這種憂鬱情緒的產生,從某種意義來說,是受了當時普遍的厭世情緒的影響一一拜倫(Byron)的憤悶詩歌和萊奧巴爾迪(Leopardi)的悲觀詩歌就表現出這種厭世情緒(這兩位詩人都是舒伯特的同代人),此外還受了法國革命失敗帶來的幻滅情緒的影響,但有更具體證據表明,舒伯特和他的朋友們的憂鬱情緒是由梅特涅制度和塞德爾尼茨基(Sedlnitzky)警察國家的令人窒息的氣氛所引起的。

舒伯特的一位摯友約翰•梅羅費爾(Johann Mayrhofer)(他有時與舒伯特合租一個公寓房間)的生活和悲慘命運便是這樣的證據。假如沒有舒伯特譜曲,梅羅費爾近五十首陰鬱仿徨的詩歌恐怕不太會被人記住。

梅羅費爾確實是個悲劇性人物,他與施保恩、紹貝爾一起攻讀法律,畢業後在檢查機構謀到了公務員職務。他被稱作是謹小慎微、嚴格認真的檢查員,但他在一首獻給舒伯特的詩中大膽地寫道:“讓我們情同手足,用我們誠實的心,默默地創造一個更美好、更自由的世界。”

由此我們完全可以相信鮑恩費爾德在一首詩中描述的事:朋友們舉辦酒會,酒過數巡,舒伯特彈奏起音樂,這音樂使梅羅費爾陶醉忘情,他禁不住嘲諷起奧地利統治者,並暢談他對變革的渴望。1830年革命失敗的消息傳來後,梅羅費爾曾試圖自殺。他在維也納霍亂流行、人們陷入惶恐的時期裡,最終因絕望而墜樓自盡。

也許梅羅費爾和舒伯特的不同就在於舒伯特的心靈總能得到音樂的安慰。舒伯特最受人喜愛的歌曲之一《音樂頌》(An die Musik)就讚美了這種安慰。這首歌曲的歌詞是紹貝爾於1817年寫的,當時他倆年僅二十歲。

Thou fairest art, how often, in a gray hour

When life's entanglements held me oppressed

You caused within my heart warm love to flower

And carried me towards a world more blessed

Oft when a sigh rose from your harp sublime

A sacred harmony so sweet and true

Unlocked the heavens of a better time

Thou fairest art, for this I am thanking you…

你是最奇妙的藝術,

每當我為生活的不幸而煩惱、悲哀,

你總是給我的心錄注人溫暖和愛,

把我送入一個更美好的世界。

每當你發出嘆息,

你那悅耳、真誠和神聖的和聲,

便會為我叩開極樂天國的門,

為此我感謝你喲—最奇妙的藝術……

Thou fairest art, how often, in a gray hour

When life's entanglements held me oppressed

You caused within my heart warm love to flower

And carried me towards a world more blessed

Oft when a sigh rose from your harp sublime

A sacred harmony so sweet and true

Unlocked the heavens of a better time

Thou fairest art, for this I am thanking you…

你是最奇妙的藝術,

每當我為生活的不幸而煩惱、悲哀,

你總是給我的心錄注人溫暖和愛,

把我送入一個更美好的世界。

每當你發出嘆息,

你那悅耳、真誠和神聖的和聲,

便會為我叩開極樂天國的門,

為此我感謝你喲—最奇妙的藝術……

我們從舒伯特1816年6月13日寫的一段動人心弦的日記裡可以看出他總有如此的感受。這篇日記記錄了他對一次莫扎特音樂會的印象:“這些美好、持久的印象仍然留駐在我們的心中,無論時間的流逝或環境的變化都無法使它們淡漠……在這個黑暗如漆的世界裡,這些印象能讓我們看到我們衷心嚮往的光明燦爛的前程。啊,莫扎特,你把無數有益的印象、無數使我們憧憬更光明、更美好生活的印象銘刻在我們心上。”

八年後,舒伯特在寫給他兄弟的一封信裡又提到了音樂的這種作用:“我盡量借助我的想像力(感謝上帝賦予了我想像力)來美化悲慘的現實……幸福只存在於我們的心靈之中。”隨後,他創作了兩首新的鋼琴二重奏曲,音樂總是他的安慰。

我們從舒伯特寫的東西里可以明顯地看出他產生沮喪情緒的根本原因。在他創作的為數有限的幾首詩中的一首(他於同年把這首詩寄給了紹貝爾)裡,他以猶疑的筆調表達了他的哀傷,為了盡可能淮確地傳達他之所以厭恨物質主義時代的原因,我只能用散文式的譯文來翻譯這首詩:

O youth of our time, thou art spent,

The strength of countless people has been squaundered

Not one among them stands out from the crowd

And they all pass by without significance.

Too great is the pain that consumes me

And is the last that remains to me of that strength

For 1, too, am inactive, worn down by this age

Which prevents anyone from achieving great things.

The people drag themselves along in sick old age

The deeds of its youth are called dreams

And the golden rhymes are stupidly mocked

Disregarding their forceful content.

Thou alone, O sacred art, are still granted the boon

To describe in images the age of strength and of action

And so at least to mitigate that great pain

Which will never be reconciled to fate.

哎,我們虛度了青春年華,

無數人白費了精力,

卻不見有卓絕之士崛起,

大家都碌碌無為一生。

深深的痛苦在將我吞噬,

我的精力也即將耗盡,

我的銳氣已被這時代,

被這不能使人出成就的時代所銷蝕。

人們強支衰老病弱的軀體,

青年人的事業被稱作夢囈,

內容豪邁、音調鏗鏘的詩句,

遇到愚蠢的譏諷。

啊,神聖的藝術,

只有你還能施恩惠助,

你用形象描繪時代的力量和活動,

至少,你能安撫命運帶來的痛苦。

O youth of our time, thou art spent,

The strength of countless people has been squaundered

Not one among them stands out from the crowd

And they all pass by without significance.

Too great is the pain that consumes me

And is the last that remains to me of that strength

For 1, too, am inactive, worn down by this age

Which prevents anyone from achieving great things.

The people drag themselves along in sick old age

The deeds of its youth are called dreams

And the golden rhymes are stupidly mocked

Disregarding their forceful content.

Thou alone, O sacred art, are still granted the boon

To describe in images the age of strength and of action

And so at least to mitigate that great pain

Which will never be reconciled to fate.

哎,我們虛度了青春年華,

無數人白費了精力,

卻不見有卓絕之士崛起,

大家都碌碌無為一生。

深深的痛苦在將我吞噬,

我的精力也即將耗盡,

我的銳氣已被這時代,

被這不能使人出成就的時代所銷蝕。

人們強支衰老病弱的軀體,

青年人的事業被稱作夢囈,

內容豪邁、音調鏗鏘的詩句,

遇到愚蠢的譏諷。

啊,神聖的藝術,

只有你還能施恩惠助,

你用形象描繪時代的力量和活動,

至少,你能安撫命運帶來的痛苦。

我們不能輕率地把舒伯特的愁悶痛苦完全歸咎於他那個時代的政治環境,還有其他眾多原因使舒伯特這樣的年輕人感到現實“悲慘”。如果把“比德爾邁爾”譯成“守法先生”,那麼舒伯特肯定不是比德爾邁爾,他的名字被列在1820年3月奧地利警方檔案中,在那個月裡,他差點和他的朋友、以前的同窗約翰•塞恩(Johann Senn)一起被塞德爾尼茨基的警察逮捕。

事情是這樣的,塞恩的朋友們懷疑(顯然這種懷疑是對的),他們在小酒館聚會時,他們之中混入一名便衣暗探,於是他們就把這名暗探趕了出去。警察因此懷疑塞恩是已被取締的學生協會的成員,他們突然搜查了他的住所,沒收了他的一些書籍和文稿。據說,塞恩當時怒斥警察,說不怕他們的糾纏,還說政府愚蠢地干涉了他的秘密。

此外,“小學教師的助手”舒伯特和其他三個年輕人也罵了警察。不幸的塞恩被關進監獄,後來被流放到他的出生地蒂羅爾,在那裡他日夜思念著維也納,其他和他一起被捕的人不久都獲得釋放。

我們也許會問,塞恩指責政府愚蠢地干涉了他和朋友們的秘密的輕率話是不是洩露了什麼。他們不大可能密謀反對政府,但他們的協會是不是完全無辜的呢?

在梅特涅統治的奧地利,所有的俱樂部和協會都屬嫌疑之列,當局尤其害怕學生協會。在學生暗殺了詩人科採布厄(Kotzebue)之後,1819年奧地利等十邦作出所謂的“卡爾斯巴德決議”(Carlsbad Resolutions),禁止各種學生協會。

當局認為學生是反政府思想最危險的傳播者。當時在舒伯特周圍的那些經常聚會的朋友中,有很多人就是這樣或曾經是這樣的學生。他們邀請沒上過大學的受人歡迎的音樂家舒伯特參加聚會是不是會使他們的活動方便些?這樣是不是不大容易引起警察把他們視為潛在的顛覆者?

這些問題是我在看了我前面提到過的庫佩爾維塞爾作的兩幅水彩畫的標題之後才想到的。他把在阿岑布魯格聚會的年輕人稱作“舒伯特崇拜者”。這兩幅畫一幅作於1820年夏,也就是警察搜查了塞恩的住所後不久,另一幅作於1821年夏。那時“舒伯特晚會”(Schubertiaden)這一名稱還沒問世,這個名稱大約是在1821年10月以後才出現的。

無庸解釋,“舒伯特晚會”不帶有什麼隱秘的動機,舉辦這些晚會只是為了欣賞舒伯特的音樂,別無其他目的。如果舒伯特的朋友們確實採用了“舒伯特崇拜者”這一名稱來稱呼自己,那麼我們也許可以說他們這樣做是為了表明他們的聚會活動顯然是無罪的。

情況可能如此,但不管怎麼說舒伯特無疑是同情他們的。奧地利君主制度代表教會的利益,舒伯特毫不隱諱他對這種制度的看法。也許他在“神學院”度過的那幾年已使他對牧師產生了敵意,總之,他在寫給他兄弟伊格納茨(Ignaz)的信中用了一個不恭的詞語“和尚”來指牧師,這個源自佛教的詞語一般被反教權的人士用來嘲諷神職人員。

此外,還有件眾所周知的事:舒伯特創作的六部彌撒曲都把《信經》裡的“相信聖而公之教會”這幾個字給省略了。雖然以前有人作過這樣的省略,但舒伯特這樣做絕不可能是無目的的仿效。正相反,他在彌撒曲中省略這幾個字是為了使《信經》顯得更恰當。換句話說,他是虔誠的基督徒,但不是教會的擁護者。

舒伯特的父親很可能曾為兒子的這種觀點而擔憂,因為舒伯特1825年從施蒂里亞(他在那裡創作了至今為人們所喜愛的《萬福的瑪利亞》(Ave Maria )這首歌曲)給父親寫過一封信,耐心地向他說明自己的信仰:“我對自己的虔誠很感驚奇,我已在一首讚美聖母瑪利亞的聖歌裡表達了這種虔誠。這首聖歌似乎能喚醒每個人的虔敬之心,它之所以具有這樣的作用,是因為它融人了我的真誠感情。”

促使舒伯特產生這種真誠感情的是大自然而不是聖歌的歌詞。舒伯特在奧地利境內的景色迷人的阿爾卑斯山區寫的那些書簡可以和他的一些著名歌曲,如《全能的上帝》( Die Allmacht )相媲美。

有一種安慰舒伯特沒能獲得,那就是圓滿愛情的安慰。他年輕時愛上了一位在他的第一部彌撒曲中擔任歌手的少女,但她的父母堅決不同意女兒嫁給這個身無分文的音樂家,後來這個少女便和另一位音樂家結了婚。

舒伯特二十五六歲時患了梅毒病,儘管病症已減輕,但他還是放棄了結婚成家的願望。他曾寫過一篇題為“我的夢”(My Dream)的隱晦難懂的散文,這篇散文記敘了他的巨大痛苦和強烈愛情,以及他靈魂中痛苦與愛情的搏擊。

他說他彷彿看到了他母親的葬禮,並說他不愛他父親的花園。文章的結尾是這樣的:“許多年來,我一直唱歌,每當我歌唱愛情,我的心中便充滿痛苦,而每當我歌唱痛苦,我的心中卻充滿愛情。愛情和痛苦就這樣把我撕成了兩半。”

舒伯特創作的聲樂套曲《冬日旅程》是一部獨特的作品。他為這部作品找到了一些歌詞,這些歌詞將愛情和痛苦融合成一部深刻的悲劇。據說,舒伯特在創作《冬日旅程》時情緒十分沮喪,他承認這部作品比他的其他作品有更多的悲劇性抒情自白。他的朋友們對該作品的陰鬱格調感到吃驚,然而舒伯特以為他們最終還是會喜歡這部聲樂套曲的。

這部以繆勒的詩為歌詞的聲樂套曲在結尾時告訴我們主人公的唯一安慰是放棄當街頭藝人。但如我前面所指出的我們決不能把作曲家舒伯特與繆勒詩中的主人公混為一談。

舒伯特並沒有放棄當作曲家,即使在他患了傷寒病(此病是他飲了維也納郊區的劣質水而得的)的那段時間裡,也沒有停止過創作。這位多產的作曲家在患病後不久,就與世長辭了。

他的有些最偉大的作品是在他生命的最後幾個月裡完成的(如著名的《C大調五重奏》),想必他還制定了未來的創作計劃,最令人感動的是他還決定和西蒙•塞希特(Simon Sechter)一起去學習一門講授對位法的課程(西蒙•塞西特後來成為一名教師,安東•布魯克納爾(Anton Bruckner)就是他的學生)。在我們看來,弗朗茨•格里爾帕策為舒伯特寫的墓誌銘似乎有些令人心寒:“音樂藝術的大量財富埋葬於此,更多的希望也埋葬於此。”

但這兩句是他的朋友從詩人弗朗茨•格里爾帕策提供的眾多銘文中挑選出來的,他們覺得這兩句表達了他們的感想。他們知道舒伯特生前一直抱有發現音樂藝術新天地的希望。

然而,舒伯特並不想把反映在他作品裡的那些發現當作有意識的創新,更不想把它們當作革命性的成就。作為偉大音樂傳統的繼承人,舒伯特不僅掌握了古典音樂的音樂風格,他的老師薩利埃里的音樂風格、莫扎特、海頓、羅西尼和他尤其崇敬的貝多芬的音樂風格,而且還掌握了由阿爾卑斯山區鄉村的岳得爾調(Yodels)和他的故鄉維也納的舞蹈長期培育形成的民間音樂風格。在舒伯特看來,這些音樂領域之間沒有嚴格的分界線。同他那些維也納音樂前輩們比較而言,舒伯特更喜歡為娛樂而創作和演奏音樂。

我們總是對他作品的種類和數量之豐富感到驚訝,但見之於樂譜的作品無疑只是他心田流過的樂思的一小部分。

對他來說,他所能做的只是盡快地把他頭腦裡紛紛湧現的音符有選擇性地記下一些。有時一項為某首詩歌譜曲的任務就像是一種刺激劑,促使他的樂思奔湧不息,從而創作出非凡的作品。

我們也許會猜想,他有時大概會被自已創作的一組表示內心獨白的轉調樂句所深深吸引,因為這些樂句神秘地反映了他所描述的情緒,即游移於愛情和痛苦、痛苦和愛情之間的情緒,這種歡樂和憂鬱的交融只存在於他的音樂之中。

簡而言之,在舒伯特的生活中,引起他悲傷、促使他思慕更美好的世界的原因有:他的國家所遭受的苦難,他自身的貧病煎熬。雖然他個人經歷的這些及其他令人悲痛的事情值得我們了解,但是它們既不能解釋他的天資也不能使我們更多地理解他的音樂,因為他的音樂超越了他那個時代。痛苦和愛情是人類生活的一部分,而且人類總是需要安慰。我們有舒伯特這樣偉大的音樂家真是太幸運了。

沒有留言:

張貼留言