近9點,香燕來電約去竹圍訪問許達然夫婦。

小燕說她準備不及。買燒鴉等便當、魯味等。到頂樓21層露天午餐、大聊。

題外話:今天許老師給我一本掌中詩集 (共16頁;編號16),笠50年紀念。

「臺灣詩裡的疏離和抗議,1924~1945」是台南文化局主辦的"2015臺南福爾摩莎國際詩歌節",受邀"專題演講論文" (A4,42頁,英文摘要3頁,中文引用書目1頁--p.43,英文引用書目15頁)。

志峰,今天與許達然談,他說有2本未發表的散文集,幾可出版。請給我你的電子信箱,我給你們信,之後,你們可以通信討論。

黎烈文教授手迹資料展 (2014年11月28日)國立臺灣大學圖書館

從初二起,1966,就開始讀黎烈文翻譯的法國文學。

如今他已110歲了。我似乎記得,他到法國從中學學起。(這情況,跟現在德國漢學家莫芝宜家(Monika Motsch)到台北的仁愛國中上課類似。)

後來,我從許達然、楊牧等前輩的作品知道:他們也讀黎先生的中譯小說。

2015.9.13 我稍微跟許達然談他的學士畢業論文,他是用英文寫的,主題可能是"西方近期拿破崙文獻的研究",也牽涉到法文。我早知道黎烈文教授當年到東海大學兼課,教法文,而在山上,他與學生如許達然等的交往密切,告訴學生許多他與魯迅的交往---我相信黎烈文教授很少跟臺大的師生說這些。http://hclectures.blogspot.tw/2014/11/blog-post_27.html

季季專文:我與張愛玲的垃圾

季季 2015年09月12日 06:00

「妳和張愛玲的垃圾,會有什麼關係呢?」

看到這篇文章題目的讀者,想必都會有此疑惑。

是的,我必須說,我和張愛玲的垃圾沒有直接的關係。我不可能去掏張愛玲的垃圾﹔當然,也不可能去掏任何人的垃圾。這不是因為我的職業並非清潔工人,而是我從小受的教養--尊重他人的隱私。

每一個丟棄的垃圾,多少都有一些個人的隱私﹕賬單,收據,信件,札記,甚至日記和照片。它們既然被處理為一袋主人想要湮滅的垃圾,我們就必須尊重那袋(或那些袋)垃圾--一袋封閉的垃圾,當然也是絕對隱私的。

「既然這樣,妳和張愛玲的垃圾,怎麼可能有什麼關係呢?」

是的,我甚至必須說,我和張愛玲的垃圾,最好連間接的關係也沒有。

然而,事實卻非如此。

張愛玲已於今年9月8日大去(註1)。對於過往的事情,我不能用「我希望…」這樣的語句。我只能說,非常不幸,也非常遺憾,在錯綜複雜的因緣際會裡﹔在人生某個階段的特定時空裡,我間接的接觸到張愛玲的垃圾:有人在遙遠的太平洋彼岸,要把張愛玲的垃圾丟給我。但是,我拒絕了。

事後回想整個事情的經過,我仍然非常為張愛玲感到悲哀。這件事不是一個單純的「張愛玲垃圾事件」,而是一件「文化界的垃圾事件」。

決定回顧這件垃圾事件的經過,我無意傷害或指責任何人。我比較誠懇或甚至嚴肅的出發點是,媒體對作家私生活的尊重,以及作家與作家之間的彼此尊重。如果你喜歡一個作家,崇拜一個作家,欲見其人而不可得,竟至於去掏作家的垃圾,這絕不是尊重之道,而是一種羞辱。

作家的存在意義,最重要的是創作。透過文字,作家以他的智慧呈現不同的作品風格,架構,人物,感覺,對話,期待,想像…。作家的責任是以文字與世人相見,不是以臉孔與世人相親。在這一點上,張愛玲嚴守分際,善盡職責。現在有些作家喜歡以臉孔與世人相親﹔「只要我喜歡,有什麼不可以?」但是大部分文化界的人都知道,張愛玲並不喜歡以臉孔與世人相親,尤其自1972年幽居洛杉磯之後。

那麼,為什麼有人偏偏要去做張愛玲不喜歡的事?為什麼有人偏偏要去做傷害、羞辱張愛玲的事?

1988年12月,張愛玲從莊信正先生處獲知我對「垃圾事件」的處理經過後,我收到了她寄來的聖誕卡。其中最重要的一句話是﹕

「感謝所有的一切。」

許多人批評張愛玲冷漠。冷漠無涉道德。但從張愛玲的這句話裡,我的感受是張愛玲並非冷漠,而是對某些人、某些事,不屑相與。

1988年9月1日,我抵達美國愛荷華,住進愛荷華大學學生宿舍「五月花」大廈的八樓。那一層樓在每年的8月到11月底,都提供給參加愛荷華大學「國際寫作計畫」(International Writing Program)的各國作家居住﹔每年大約三十多人。那年應邀的華文作家,台灣地區是蕭颯與我,大陸地區是白樺與北島。

愛荷華是個大學城,人口不足五萬,很安靜,簡樸,美麗。「五月花」大廈面對愛荷華河,河岸遍植垂柳,秋天裡隨風搖曳,頗有詩畫之意。有位中國作家酷愛釣魚,常在凌晨去愛荷華河邊釣魚,天亮之前回到「五月花」,漁獲塞滿冰箱冷凍庫。按照美國法律,釣魚須有執照。這位到訪作家當然是沒有執照的。選在凌晨前去,一來不易被人發現,二來據說魚兒容易上鉤。作家對此不敢大肆張揚,以免招來國恥﹔但又頗為沾沾自喜,引為旅居愛荷華的一大收穫。關於觸犯美國法律,他的說詞是﹕「只要不被抓到就好﹔反正河裡那些魚,美國人是不吃的,釣也釣不完。」

「那個作家釣魚,和張愛玲的垃圾又有什麼關係呢?」

是的,釣魚和垃圾沒有關係。但是偷釣魚和偷別人的垃圾,都是觸犯美國法律的﹔而違法的兩個行為者,都是中國作家﹔一個寫詩,一個寫小說。

I WP的活動,包括參觀,訪問,座談,演講,旅遊。這些活動都不參加也沒關係--你儘管閉門寫作,沒有人怪你冷漠。那時我的工作是台灣C報的副刊主編,需和台北的辦公室常通電話或傳真。當年傳真機還不普遍,而兩地時差十多小時,晚上十一點多,蕭颯常陪我散步二十多分鐘,去城中心的影印店傳真稿件回台北。

10月中旬,我們開始出外旅遊,第一個去拜訪的是住在愛荷華鄰州-密蘇里州聖鹿邑市的鹿橋先生。

鹿橋七○年代以《未央歌》馳名海內外,後來又以《人子》轟動一時。《未央歌》一直是台灣的大學生最喜歡讀的小說之一。如以階段性的熱潮而論,張愛玲在淪陷時期揚名上海灘,鹿橋七○年代在台灣文壇的聲望則超過張愛玲。但1979年秋天夏志清《中國現代小說史》中文版在台灣出版後,張愛玲在台灣文壇的聲望凌駕所有中國作家之上﹔因為夏志清寫〈魯迅〉(第二章)僅二十八頁,寫〈張愛玲〉(第十五章)的篇幅則多達四十二頁。

「那麼鹿橋與張愛玲的垃圾,又有什麼關係嗎?」

當然也是沒有的。

但是鹿橋與張愛玲,在創作的出發點上,曾經有非常特殊的關係﹕1940年,他們在《西風》雜誌三周年紀念徵文中同時列名﹕鹿橋名列第八,張愛玲名列第十三。當時鹿橋二十一歲(1919年生),就讀於雲南昆明西南聯大,得獎作品〈結婚第一年--我的妻子〉﹔張愛玲二十歲(1920年生),就讀香港大學,得獎作品〈我的天才夢〉。

依據1940年4月16日《西風》副刊第二十期「徵文揭曉啟事」,這項以「我的…」為主題的徵文,來稿685篇,作者身分「有家庭主婦,男女學生,父親,妻子,舞女,軍人,妾,機關商店職員,官吏,學徒,銀行職員,大學教授,教員,失業者,新聞記者,病人,教員及慈善機關工作人員,流浪者,囚犯等﹔寄稿的地方本外埠、國內外各地皆有…。」

編者在啟事中又說,他們評閱稿件,是以「內容、思想、選材、文字、筆調、表現力量、感想、條理、結構等條件為準則」﹔「自信確曾用著冷靜的頭腦、公正的態度、客觀的眼光,把投稿者每篇心血之作詳細閱讀過。」

這項徵文,原訂獎額十名。「因精采文章實在太多」,《西風》決定另增三個「名譽獎」﹔張愛玲的〈天才夢〉,即是名譽獎的第三名。

我們如今不知《西風》當年徵文的評審是哪些文壇名士,但以得獎者後來的創作軌跡來看,得獎與否及得獎名次先後,與一個作者的終身成就絲毫無傷﹔但也可能絲毫無助。例如當時以〈斷了的絃琴-我的亡妻〉獲得第一名的水沫先生(上海人),現在有誰知道他呢?─ ─如果水沫是巴金或汪曾祺或錢鍾書的筆名,當然另當別論﹔然而事實並非如此。

1994年秋天,張愛玲獲得第17屆「時報文學獎」的「特別成就獎」。12月3日於《中國時報》人間副刊發表得獎感言〈憶西風〉,猶耿耿於懷重提當年參加徵文比賽名列十三的往事﹕「十幾歲的人感情最劇烈,得獎這事成了一隻神經死了的蛀牙,所以現在得獎也一點感覺都沒有。隔了半個世紀還剝奪我應有的喜悅,難免怨憤。」最後一段且說﹕「五十年後,有關人物大概只有我還在,由得我一個人自說自話,片面之詞即使可信,也嫌小器,這些年了還記恨?」

然而張愛玲的這段「片面之詞」,並非「即使可信,也嫌小器」,而是不盡符合事實。如果她說的「有關人物」是指徵文主辦單位的主其事者(包括評審),或許「大概只有我還在」勉強接近事實﹔如果「有關人物」包括了在她之前的十二位得獎者,則「大概只有我還在」就離事實太遠。

張愛玲為文行事一向極為細膩,冷靜,她用了「大概」及「片面之詞」這樣的字眼,表示她對時隔五十多年的人事變遷,並無絕對肯定的答案。而人世幻變,事實亦非她所能料--何況已經與世隔絕,幽居二十二年?

例如名列第八的鹿橋先生,目前仍住在聖鹿邑市,身體還算健康(註2)。另一位南郭先生,也名列張愛玲之前(名譽獎第二名),尚在人世,只是並不健康。南郭本名林適存,比張愛玲大五歲(1915年生),中央軍校畢業,當時在貴州遵義從軍,得獎作品是〈黃昏的傳奇-我的第一篇小說〉。1954年南郭由香港到台灣後,主編過《作品》、《幼獅文藝》等文學月刊,也主編《中華日報》副刊十二年,出版了26部散文及長短篇小說。聽說近年備受老人癡呆症困擾,返回大陸度殘生(註3)。至於其他得獎者,或許有人還在大陸或住在這世界的某個角落,只是未以文字與我們相見,也就渺不可知其存亡。

我與蕭颯造訪聖鹿邑時,鹿橋剛從密蘇里州華盛頓大學退休,忙著整理從學校搬回家的大批書籍資料,準備分門別類捐贈各大學。鹿橋心胸開闊,一路往前,很少緬懷過去,和我們談的都是退休後計畫做的事和計畫寫的文章,特別是有關中國建築與文化的問題﹔沒有談到張愛玲,也沒有談到《西風》徵文舊事。

10月底萬聖節前夕,蕭颯與我由聖鹿邑到了加州聖地牙哥。那時鄭樹森執教於加州大學聖地牙哥分校,孤家寡人,沉迷書堆,蕭颯與我住在李黎家,他每天都抽空來聊天。鄭樹森精研文學經典,也雅好文人逸事,天南地北閑聊之中,我們也談到了大家都關心的張愛玲近況。不過我們所談亦多只是二手傳播,詳實待查。

鄭樹森居所與李黎家僅一街之隔。但李黎說,到她家做客的文友,無人能夠走進鄭樹森的大門,即使當時蕭颯與我熱切示意,他亦只是笑而不答。據李黎的非正式說法,鄭樹森藏書太多,客人進到他家也許無立足之地,或者客人也許會窺視他的藏書,使他坐立難安…。總之,鄭樹森給予我們的待客之道,規格與其他文友相同。李黎說﹕「鄭樹森沒有客廳,我家的客廳就是他的客廳。」我對鄭樹森說﹕「你的生活和張愛玲相比,有一部分已經很接近了。」他仍是笑而不答。

在聖地牙哥的第三天深夜,我接到報社董事長的電話,囑我半個月內必須回到台北,因為報紙11月下旬要改版。台灣在1988年1月開放報禁,競爭激烈﹔11月底改版,當然是為了次年更激烈的競爭。

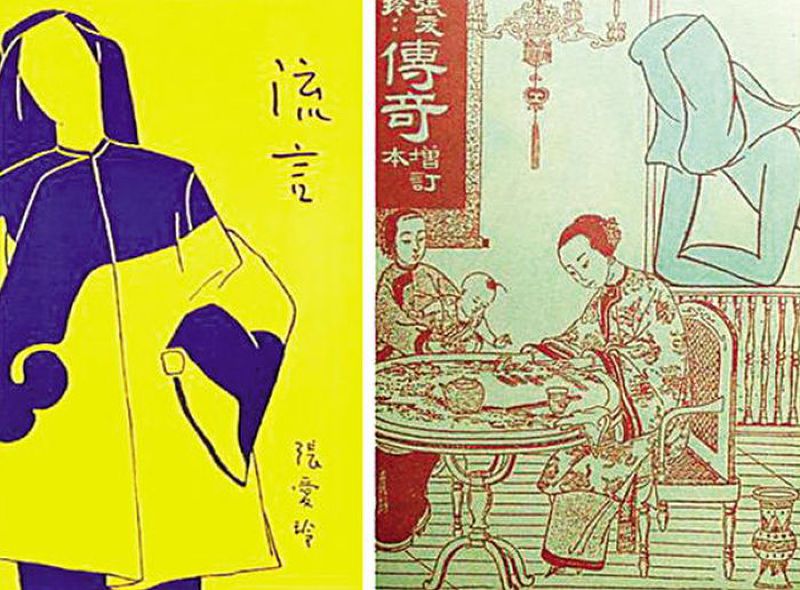

張愛玲為她的英文原作《中國人的生活和時裝》配的時裝圖

回到台北兩天,我就接到D小姐從洛杉磯打來電話,問我是否已看過她寫的一篇有關張愛玲的報導文稿?

原來我回到台北之前,她的稿子已寄至「人間」副刊辦公室。她亦打過電話來問代理主編張大春是否發表,大春決定把那包讓他覺得燙手的垃圾問題留給我﹔不過他把稿子帶回家看後,忘了帶回辦公室。

半個月之後,我才讀到D小姐的稿子。在那之前,D小姐已經又打過四五次電話。我讀過D小姐的一些小說,她是文壇新人,遠在美國,多次接到她的國際電話,使我很覺不安(因為電話費很貴),但也感受到她的急切和焦慮。

看完D小姐的萬字稿,我長嘆一聲,悲憤莫名。簡單的說,D小姐要向張迷報告的,就是張愛玲的垃圾內容。如果以純粹的新聞角度而言,這可算是一篇獨家報導。--有誰見過張愛玲的垃圾?

1943年之後,讀者很容易走進張愛玲的小說世界﹔1972年之後,要走進張愛玲的生活世界難如上青天。1988年,D小姐雖然未能如願「走進」張愛玲的生活世界,卻確實「靠近」了張愛玲--租住在張愛玲隔壁的房間。

D小姐的報導,大致是說,「在一次偶然的機緣裡」,她得到張愛玲的住址,寫了一封信去,「希望能採訪她」。類似的信件,到了張愛玲手裡就如落進太平洋。D小姐久候無回音,於是去張愛玲租住的公寓大樓,詢問管理員有關租屋之事﹔「而且指定住她隔壁」,以便伺機採訪。

等了半個多月,張愛玲隔壁的房間空出來,D小姐如願搬進去。她的報導裡說,這幢公寓,「設備潔淨,房租昂貴,一個月三百八,押租五百塊,簽約需半年,另扣清潔費五十,住不滿半年押租不退。預定房間後,還得先繳銀行戶頭信用檢查費二十五塊,上述諸款一律收現金…。」

D小姐在那裡住了一個月,常常耳貼牆壁,細聽張愛玲的動靜,發現她「一天約看十二小時電視,聲音開得極響。」但真正見到張愛玲的機會則只有一次--張愛玲出來丟垃圾。

作家出門丟垃圾,當然不是合適的採訪時機。而且,「因為距離太遠」,D小姐「始終沒有看清她的眉眼」。

既然採訪張愛玲是那麼困難,採訪她的垃圾就相對容易些。那天張愛玲丟了十多包垃圾,在她回房之後,D小姐當機立斷﹔「用一枝長枝菩提枝子把張愛玲的全部紙袋子勾了出來…。」

D小姐以極大篇幅,鉅細靡遺紀錄她採訪到的垃圾內容。關於這一部分,D小姐已在1989年把報導全文收進她自己的書中,此處不另贅述。接下來有若偵探小說情節的發展,才是本文的敘述重點。

張愛玲設計的《流言》書封和炎櫻幫她設計的《傳奇》書封。

拜讀了D小姐的報導後,我立即和住在紐約的莊信正先生連絡,告訴他我收到這份垃圾稿件的事。張愛玲從舊金山搬到洛杉磯,就是由莊信正請當地的朋友林式同找房子協助安頓之事,很得張愛玲信任。

未料莊信正在電話那頭說,他已經知道D小姐住在張愛玲隔壁的事﹔「不過她們都已經搬走了。」

所謂「她們」,指的當然是張愛玲和D小姐。

原來D小姐「閱讀」了張愛玲的全部垃圾之後,難抑興奮之情,就給住在舊金山的C女士打電話,婉轉告知她接受台北U報副刊的委託,已經住進張愛玲隔壁房間,正在等待比較合適的機會,看看能否進入張愛玲的房間採訪。不過也許出於心虛,她略去了偷走張愛玲垃圾的情節。

大部分的女人向人訴說秘密,都有某種心理動機。不過她們也沒忘記訴說的對象並非心理醫生(有守密之責),最後難免要以這句全球每天不知有多少人說的話作結﹕「我跟你說的這件事,你千萬不可以對別人說啊!」

D小姐自承愛拾張愛玲牙慧,但她到底不如張愛玲聰慧,所以也落入了一般凡俗女性的語言窼臼,說了那句「我跟你說你不要跟別人說」的話。

C女士接完D小姐電話,驚呼非同小可,立刻給住在紐約的H教授打電話。H教授1961年就在他的英文著作中以42頁篇幅肯定張愛玲的文學地位,偶而也與張愛玲通信,一向極獲張愛玲敬重。

H教授接完C女士電話,也覺情勢危急,立刻打電話給同住紐約的莊信正﹔因為只有他知道張愛玲的電話號碼。

莊信正對我說,他總是每隔一段時間就給張愛玲打個電話,問候近況﹔「不過張愛玲是不大接電話的,十次電話大概有九次不接。 」

但是那次如有靈犀相通,他接完H教授電話,立即打電話到洛杉磯﹔「沒想到張愛玲一下子就接起了電話!」

莊信正在電話裡急切的告訴張愛玲﹕「現在妳隔壁住了一個D小姐,據說是台北U報委託的…。」

張愛玲立刻掛斷電話。

第二天,莊信正又打電話去, 但是沒人接。按照與張愛玲的交往慣例,沒人接電話並不表示她不在家。不過莊信正不放心,又給他住在洛杉磯的好友林式同打電話﹔這位好友近十多年裡一直負責協助張愛玲的租屋及搬遷事宜。

林式同接到莊信正電話,很有默契的簡潔的答道﹕「沒問題,已經搬好了。」--僅只一天,多麼有效率啊。

再說D小姐,作為一個新聞工作者有欠敏捷;她沒發現採訪對象有了異動,不知道張愛玲已經搬走了;仍然每天耳貼牆壁,但聽不到電視的聲音。起先她以為張愛玲病了,連電視也不看了。然而連著幾天沉寂無聲,她不免起了疑心﹔到管理員那兒詢問,才知張愛玲早已搬走了。D小姐很快又從洛杉磯打電話來台北。那次電話反覆說了將近一個小時。我真是心疼。

D小姐似乎很肯定我會刊登那篇垃圾報導文學。她聽我說已看完稿子,立刻提到報酬的問題﹕除了稿費要特案辦理,她住張愛玲隔壁期間的一切押金,租金,電話費等等支出,亦要我們報社專案付酬。

「但是D小姐,我並沒有說我們要用妳的稿子啊。」

「啊,你們不用?」 D小姐很吃驚的大叫了一聲。

她一定認為我的專業判斷有問題,不了解張愛玲的魅力--有誰寫過張愛玲的垃圾,你們竟然不用?

D小姐於是說了一些「讀者有知的權利」之類的新聞用語。我告訴她,決定這篇稿子的關鍵,不是讀者權利的問題,而是媒體道德的問題。

「妳知道張愛玲已經被妳嚇得搬走了嗎?」

她說,知道。

「妳知道張愛玲前幾年常常搬家,把《海上花》的英譯稿弄丟了嗎?」(註4)

她說,不知道。

「張愛玲已經快七十歲了,她身體不好,我們就讓她安靜的多活幾年吧。」我像是在哀求D小姐。

D小姐立刻振振有詞的說,問題就在張愛玲已經快七十歲了,才有這個垃圾事件的發生。

「是U報要我去做的!」她理直氣壯的說。

U報和C報,號稱台灣兩大報,一向競爭激烈。U報副刊主編W先生洞燭機先,向D小姐提出委託她去採訪張愛玲之事,一切費用由U報負擔。W先生為人溫雅,我相信他向D小姐提出的一定是設法訪問到張愛玲本人﹔自1971年張愛玲在舊金山接受水晶訪問的〈蟬--夜訪張愛玲〉在C報副刊發表後,就沒有任何一個媒體能再訪問到她。但我絕不相信W先生委託D小姐做的訪問工作,會包括「採訪張愛玲的垃圾」這個子題。

不過D小姐顯然沒有完成U報委託的工作;在那裡住了一個月就自我洩密,驚走張愛玲。D小姐也許認為「走失了張愛玲」並非事不可為﹔至少還有「張愛玲的垃圾」可以報導。她把垃圾分門別類,一字一句細加分析,完成了那篇垃圾報導文學,火速把稿件影本寄給W先生。但W先生給她的答覆是﹕「我們要等張愛玲百年之後,才能發表妳這篇稿子。」這是W先生的英明之處。他早已料到,已經神秘隱居十多年的張愛玲,如果有朝一日大去,必會掀起媒體熱戰,U報屆時如能刊出一篇張愛玲的訪問稿,勢必拔得頭籌。所以,即使D小姐真的訪問到張愛玲,W先生也不會立刻發表的。《紐約時報》的訃文版也都是預做規劃,名人大去,次日見報,在報界建立權威聲望。但《紐約時報》絕對不會在訃聞版報導翻找名人垃圾的過程﹔就算真的有做,亦唯恐人知,決不會連翻找過程亦滴水不漏的寫出來。W先生當然也深知,如果立刻刊登那篇垃圾報導,對張愛玲及U報形象都會產生無比的殺傷力。

所以D小姐就轉而把稿件寄給U報的敵手C報副刊。我雖然不若前輩W先生英明,至少理解媒體道德和做人的道德--我絕不做任何一件可能傷害張愛玲的事。

D小姐似乎不死心,在電話裡一再強調她翻找張愛玲的垃圾之用心:「這不是普通人的垃圾,這是張愛玲的垃圾啊!」

接著還斬釘截鐵的說﹕ 「只有張愛玲,才值得我這樣做的!」

彷彿張愛玲的成就,必得通過垃圾事件的檢驗,才會益顯輝煌。任何垃圾在成為垃圾之前,都曾有她的生命﹔每一種生命,都各有它的形貌和聲音。許多垃圾可以回收,甚至可以再生。D小姐如果耐心等待,等張愛玲大去之後再發表她的垃圾報導,也許會成為垃圾再生的佳作。遺憾的是,D小姐急於回收她的付出,急欲與張迷「分享」她的「收穫」,雖然被兩大報副刊婉拒刊登,仍然在張愛玲大去之前七年昭告天下。

1995年9月張愛玲去世後,我多次與莊信正先生通電話。獲得他的應允與鼓勵,才有勇氣寫出我與張愛玲的垃圾正面相見,但讓讀者錯肩而過的前後過程。在文化發展與新聞競爭的長路上,我寫的這篇憶往之作,當然也很快就會成為垃圾。垃圾曾經有它的生命流動過程,我只是在轉身的剎那,託借文字肉身,重現生命的聲音。

註1:本文初版發表於1995年11月號香港《九十年代》月刊。

註2:鹿橋2002年3月於美國麻州波士頓去世,享壽84歲。

註3:詳見後記3.。

註4:詳見後記2。

後記﹕

1.張愛玲去世後,新聞熱潮果然持續不斷,各種道聽塗說紛紛現身。其中最為荒腔走板的是水晶一時不察,竟說《西風》徵文「得首獎的就是後來以寫《未央歌》《人子》成名的吳納孫(鹿橋)先生」。友人把相關報導寄到美國,鹿橋看了大驚﹕「言者無心,讀者卻難免有看熱鬧的心理。我十分覺得平白受了冤屈。」幾經思索,他寫成〈委屈、冤枉,追慰一代才女張愛玲-兼及往事、心事一籮筐〉一文,年底於「人間」副刊發表﹔1998年12月收入時報出版《市纏居》一書。讀者如能比照閱讀,必能領會鹿橋對張愛玲性格的觀察,及他對那篇得獎感言的絃外之音。最耐人尋味的是,他在那篇文章中說,張愛玲的小說,「我至今一篇也尚未看過…。」

2.2005年9月8日,美國哥倫比亞大學為張愛玲出版《海上花》英譯版。1985年,張愛玲為了《海上花》譯稿遺失,曾向洛杉磯警方報案,然而始終下落不明。張愛玲去世之後,美國南加大教授張錯擬在該校成立「張愛玲文物特藏中心」,徵得張愛玲遺物所有人宋淇、鄺文美夫婦同意,捐增兩箱張愛玲文稿給該校圖書館。該館中文部主任浦麗琳細加整理,發現其中有三部不同版本的《海上花》譯稿,但稿件陳舊,塗改甚多,可能是早期的初譯稿。哥大教授王德威,特把三部譯稿寄給香港中文大學翻譯研究中心的孔慧怡,請她修訂,潤飾﹔前後費時三年,始得重新編排出版。至於張愛玲費時十八年英譯的《海上花》定稿,似乎永遠行蹤成謎。

3.世間事有行蹤成謎者,也常有意外之喜。2005年7月,我正為這篇十年前的舊作進行訂正之際,在當期《印刻文學生活誌》「超新星」專輯的「十問九答」裡,看到作者林維寫著﹕「我家老太爺林適存是位老作家。」原來她是南郭的女兒。設法與她取得聯繫,才知南郭因罹患老人癡呆症時常迷路,而家人忙於工作無暇照顧,1994年7月10日由她護送去武漢,託給叔叔照顧﹔1997年3月28日去世,享壽82歲。

林維在「超新星」專輯,除了「十問九答」,還發表了兩篇散文一篇小說。她的文字精巧靈動,觀察與想像力都有獨特角度,確是值得期待的新人。不幸的是,2009年12月26日晚上,這位愛貓族在淡水街邊餵貓時遭機車撞傷,次日遽世。淡水河邊立有以她另一筆名忽忽及五隻貓相伴的紀念銅像。

沒有留言:

張貼留言