讀 中國自傳文學

季到年

2位日本朋友來信說秋季應可訪台。

1年之內,很可能發生許多事。

潘文在听证会上建议国会,在两国媒体交流上,应考虑采取“对等互惠”的策略。 如果中国不再允许美国记者在中国采访报道,美国政府须考虑要求所有中国的驻美记者离开; 如果中国继续建筑防火墙、封锁美国媒体网站,美国应认真考虑关闭中国政府资助的媒体在美国的营运。

John Pomfret:潘文 :The Beautiful Country and the Middle Kingdom: America and China, 1776 to the Present, 中國先對美國使用“冷戰思維” 關鍵拐點是1989年天安門屠殺鎮壓

修正、補充: anaphora(首語重複法)入門和 Elizabeth Bishop詩題 anaphora 的雙關、誤譯;Bob Dylan's "A Hard Rain's A-Gonna Fall";《蕭灑桐廬郡十絕》

HCTRANSLATIONS.BLOGSPOT.COM

修正、補充: anaphora(首語重複法)入門和 Elizabeth Bishop詩題 anaphora 的雙關、誤譯;Bob Dylan's "A Hard Rain's A-Gonna Fall";《蕭灑桐廬郡十

外國漢學家誤讀中文,平常。

《周策縱論學通信集》(北京中華,2020,內容豐富、有趣:有些鼎鼎大名的"本國"漢學家,偶爾也會誤讀,"周公"或會安慰:手民誤植等.....)

Tan Ting-pho (陳澄波)的Wikipedia 有主要的西歐語。缺日文版,想不通。

前幾天,讀雷驤記他日本老師不改他獨特畫風;與朋友一塊去淡水寫生;畫不出來,丟下筆,哭起來等等,都可以了解他的性情......

FR.WIKIPEDIA.ORG

對談》潛伏地底的新手鯨魚遇到等待雨客的散文家:周芬伶VS.許閔淳

2020-06-26 01:00

周芬伶

許閔淳

雨客與花客

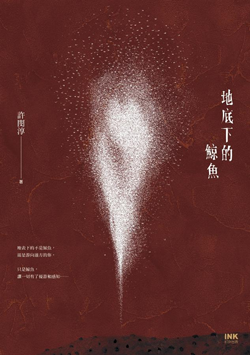

地底下的鯨魚

作家周芬伶(左)與許閔淳(印刻出版提供)

編按:在東海大學中文系開設創作課的周芬伶,睽違6年後推出散文新作《雨客與花客》,以花、茶、香為題,文字樸實接近口語,與過往風格甚是不同。

創作課聚焦十位年輕新秀的爆發力,許閔淳便是在創作能量的相互撞擊下端出第一部作品《地底下的鯨魚》,直面生命中難以承受之輕,有光伴影,如鯨魚深潛,生命力巨大。

師生兩人同時期出書,是緣分也是傳承。當潛伏地底的鯨魚遇到等待雨客的散文家,會產生什麼樣的漣漪?本文是二人的對談菁華。

▇嬌小又巨大,深潛的鯨魚

周芬伶:這次跟閔淳一起出書,我覺得是一種很深的緣分。這樣的機會並不多,但我會盡量創造這樣的機會。跟學生一起出書,有那麼一點點「傳承」的意味,我的路已經走得很多,也已經走得很累了,現在要把這個棒子交給妳。另一層意思,也就是把新人帶出場來讓大家驗收。

閔淳寫作已經10年了,這是個漫長的過程。大家可能覺得「哇!閔淳很幸運,這麼年輕就出書。」事實上,你們可能無法理解,要到這一刻,她得花多少的心思。

閔淳是個很有毅力的人,她一開始透過messenger將自己的詩傳給我——剛寫詩的人就差不多是那樣子,我擔心自己講太重的話會傷了她,便已讀不回。她就一直寄,寄來更多的詩,當累積到一個程度時,我再給她一些建議。

我的教學想法是先將所有文類都跑一遍,詩、散文、小說等不論先後順序,都跑一遍,再確定主要擅長、專攻的文類為何。這過程中還夾著「詩劇場」,也就是把自己的長詩,改編成劇本,搬上舞台演出,光是排練時間可能就長達半年至一年。

在這樣的過程中,閔淳完成了許多嘗試。我記得演出內容和「雨」有關,於是在她的舞台上,除了一把雨傘,就是一堆樹葉,撒得滿滿的一地樹葉,這些全是清晨時分,她在東海校園內撿拾,然後一點一點地搬到舞台上。閔淳不是我們所想像的嬌滴滴女孩,而是非常有韌性,吃了很多苦。

散文與其他文類不一樣——詩集可以是幾年之內累積的創作呈現,小說則是一部作品完成後,稍微修改便可以出版,但散文不一樣,散文需要一個核心,需要提供讀者一種新的文字、新的思考。例如,我前一本書是《北印度書簡》,已經時隔6年,為何間隔這麼久時間呢?因為我找不到新的腔調或語言,來構成一本散文。

閔淳從18歲開始寫詩,後來決定要寫散文,所以她的散文有很濃厚的詩意,密度也高。這形成了閱讀的門檻,自然會篩選讀者,一開始要進入會有點障礙,但一旦進去了,心就靜下來了。又因為她的文字是比較沉潛的,十分細膩、緩緩,慢慢地述說一件事。可能只是一個小小的發現,但那個發現有時候是一個洞,一個洞見,你必須寫那麼深,才能夠知道自己是誰。其實很多問題都是在反問:「我是什麼」,或者「我是誰」。世界這麼大,我們在這個世界裡是什麼?

閔淳一直很喜歡鯨魚,鯨魚潛得很深,生命力很巨大。鯨魚在死亡的時候會鯨爆,體內會自然地爆炸,然後將自己的肉體回饋給其他魚類及海底生物,這個意象很美。散文也追求意象與象徵,只是沒辦法像詩,使用得那麼多,可能在一篇散文裡有一個,或是一本書裡有個核心的東西來代表這本書。

許閔淳:謝謝老師幫我介紹。剛剛聽老師的分享,我突然想起之前去看科博館的鯨魚展,鯨魚很遠古很遠古的祖先其實是河馬,是從在陸地上爬行的河馬,慢慢演化成鯨魚的。

我最早是從寫詩開始,寫了很多輕飄飄的詩,當時也不太知道詩到底是什麼。在創作課堂上,很多人都已經開始寫散文或小說,文字也都滿成熟的,在一次一次的創作課過程中,我開始想自己文章要怎麼寫,寫得更不一樣。

這次新書《地底下的鯨魚》作品集裡收錄的文章,有許多是距離現在較遙遠的時間寫作的,大部分是我大學、研究所時期的作品,所以這部作品裡的文字有很多與創作課、東海的校園有關。

在創作課時期,我仍在摸索與嘗試想要讓自己寫得更好,希望獲得肯定。課堂上大家會有種競賽感,每週要交作品,這個過程其實滿有壓力的,但在這樣的壓力下會寫出不一樣的東西。

關於「詩劇場」,這應該是有修過老師課的人,大家共同的、奇妙的回憶。在做劇場的過程中,要思考如何把一首詩或一篇平面的文字,變成立體的東西,這是很不一樣的過程。此外,東海的校園也是讓我寫下這些文字很大的驅動力吧。東海的校園真的很美,尤其是晚上,我很喜歡散步,走一走就會發現許多岔路與不一樣的地方,是個很適合走路與寫作的地方。

▇散文需要生命經驗的積累

周芬伶:一般坊間的寫作課其實是閱讀課,先讀一篇東西,讀完之後就開始寫作,這是閱讀與習作的概念。但依我三十幾年創作教學的經驗來看,我覺得那是無效的。如果你高中就開始書寫,相信到大學就已經有許多的閱讀,應該要自主閱讀,頂多另外開一門閱讀課。但寫作課就是寫作課,不能用讀書報告、讀後心得,或者是一篇雜感的東西來交作業。

學生是我挑的,第一班共有10位,有包冠涵、楊富閔、周紘立、蔣亞妮、林徹俐等等,每一位都很會寫,壓力大是自然的。很大的壓力會造成什麼樣的效果呢?我們說文學是個祕窖,一堆愛好文學的人聚集、互相撞擊。

課堂上,學生第一次把作品放到螢幕上,看到自己的作品突然變成白紙黑字,然後被放大、被檢驗的時候,是很恐怖的經驗。但那是熱騰騰的文字啊,看這樣的文字才是最有意義的,它是此時此刻的文學。

此時此刻的文學,永遠是在更新的,在下一刻它就會變得不一樣了。所以我著重的是此時此刻的文學,我不是要完美的作品,重點是你現在在想什麼,你現在會寫出什麼東西來,而這個東西會帶你到哪裡,這比較重要。

當學生們看到別人寫的東西,受到了刺激,回去會發憤圖強,變出更厲害的東西來。像楊富閔《花甲男孩》裡面大部分的作品,是創作課裡的成果,他可能一週至兩週就交一篇一萬多字的短篇小說,而且都是不錯的作品,十分驚人。當我們面對一個新穎的作品時,身為第一個讀者,能夠給予的回應是越誠實越好,所以都是最毒的話,覺得哪個字不對,連標點符號不對都看得出來。

如果你對寫作有高度的自覺,我不相信你寫不出東西來。過去可能很多人寫作但沒辦法進步,為什麼?因為你對自己的文字沒有自覺。自覺性不高,使用的文字很可能只是在重複別人用的詞,你可能覺得已經很漂亮了,但裡面是否有任何吸引你的東西呢?

如果說寫作課是文字的發明場,或文字的實驗場,越新穎、沒人使用過的文字越好,那麼當然要寫詩啊,因為詩才能讓你對文字更加警覺。我覺得沒有經過詩的歷程,是非常大的遺憾。過去作家就是廣義的詩人,你可以不寫詩,但一定要懂詩,必須對詩有很好的品味,因為這關鍵到你寫作的品味,以及你對文字的品味。

不過,並不是每個人都有寫詩的天分,也不需要每個人都去寫詩。我們不需要那麼多詩人,現在詩人真的太多了,其實有很多可能都是有問題的。

我覺得散文是相對安靜的場域,也是最難掩飾的文體,人們說它老掉牙,如果你陳腔濫調,別人一定感受得出來。作者是否有獨特的魅力和文字觀是非常重要的。

閔淳的書特點之一是視線的交織,她看世界的方式是疏離的,她看自己也是疏離的。她很靜態,好像也是在挖掘內心,可是她的那個視線始終是在動的。

許閔淳:謝謝老師。關於文字上的畫面感,其實我不論在閱讀或是書寫,都是腦袋先有畫面(而不是先有文字),我會想要把腦中的畫面寫下來。記得課堂上老師也鼓勵我們記錄自己的夢,我是個常做怪夢的人,就會把它記錄下來。

之前有些人讀我的文字會說,感覺裡面好像有光的感覺。編輯也覺得我的文字裡有幾個特定的意象,例如蟲、繭,他感覺到那個畫面裡好像有光。我後來思考了這件事情,覺得這可能跟平常我喜歡拍照或看電影有關。

雖然在散文中並沒有「光影派」這個派別,它只是一個詞,剛好(李)欣倫老師在為我寫的序裡提到這部分,《印刻雜誌》邀我寫一篇職人相關的專欄,我就寫了關於燈光師的極短篇,這一連串的巧合,就有了這個詞的誕生。

▇顛覆過往的寫作方式和經驗,用手機寫散文

許閔淳:《雨客與花客》跟我以往閱讀老師的散文有點不同,書中有很多魔幻、虛實交錯的感覺。就像蔣亞妮在序裡所寫,讀完一篇就像讀完一部長篇小說。雖然每篇都可以獨立,但整本讀完之後,感覺氣是串聯的,是一口氣講到底,而且十分順暢。

書中寫了很多物,用「客」與「物」的結合(譬如「香客」、「茶客」)寫人的情感,或逝去的情感與死亡。例如〈午後茶湯〉寫殘缺的美這件事,讓我想到日本的侘寂概念,那些不規則,或是隨自然變化並帶有時間性的,我覺得很像老師在書中寫自己以及那間屋子的感覺。

老師的家就有種很魔幻的氛圍。有一次我突然去拜訪老師,剛好老師在準備十分豪華的料理,吃得很開心時,一直聽到旁邊有嘟嘟嘟的聲音,我忍不住問那是什麼聲音,老師淡定地說:「喔,那是白蟻,就是在吃椅子。」老師說,她有一年放假回家,發現整個門被白蟻吃掉了,裡面是空心的,變成一個空心的門……

「茶客」章節的第一篇〈茗仙子〉,開頭便引了武野紹鷗「放下茶器的手,要有與愛人離別的心。」通篇看來是在寫茶,但開頭就引這句話,代表她其實真正要寫的不只是茶。

在「香客」章節中也寫到結香的過程是十分繁複,需要經過很多摧殘,才有辦法結成香,像珍珠的過程,也是一種變異。老師最後寫「愛不是有時候也如此嗎?」把「物」背後的情感全都寫了出來。

我在閱讀時腦中浮現老師寫香,煙霧繚繞,下雨,雨裡還夾帶著花,很美的畫面。

周芬伶:這本散文,我自己做了蠻多以前不做的事情,包括我告訴學生不能做的事——第一個是不可以大量引經據典,但這本書就引了很多經典;其次是,不可以太過於直白,散文不能是我手寫我口。

在構想這本書時,我思考自己寫散文這麼久,想寫跟以前不一樣的東西,但想了6年,還沒有想成。

剛開始我只是想寫一本茶書,所以它原先的語言設定是比較淡的。如果今天要談的是美感經驗,譬如香、茶或者是花,它本身即具有美感的話,就不要用太濃的文字去搭配,否則會變得太重、太累贅。

前面提到,我認為散文書的構成不可能完全靠累稿來呈現,因為各種約稿撰寫了一篇篇文章,但它們其實互不相干,所呈現的散文集將會非常參差,而且沒有核心。我是在出書的前半年,一口氣完成半本書,而且為舊稿賦予新的、整體的面貌,工程很大。

去年7、8月暑假時,我每天到咖啡廳打開手機的程式書寫。手機書寫和電腦書寫不太一樣,它比較快,當思緒與靈感來時,那是不假思索的,沒有太多時間去推敲文字,是飆速的那種語言。後來我發現即便想去修也沒有辦法,因為它是一口氣寫下來,最後才包裹起來的。如果把引經據典的部分拿掉,別人就無法理解我真正要講的了。

一開始沒有「茶客」,就是一堆散稿,從一堆散稿慢慢寫到後來才發現,它們似乎各自有個主題,所以才在編輯時弄成茶客、花客、雨客等,讓它們有貫串的方式。

這本書應該是筆記啦,過去有很多文人寫筆記(但不是筆記小說),因為過去沒有報紙,所以他會將聽到的鄉野傳奇寫進筆記裡。例如發現了兩頭蛇,或是今天突然打雷、地震,發生一件離奇的命案……就將這些寫進筆記裡。我覺得它剛好是介於小說跟散文的中間,我會盡量讓它不要脫離散文太遠。

其實我的初稿跟後來的稿子差異很大,倘若初稿刊登,我身邊的人幾乎都會被認出來,必須要幫他們遮掩一下,就決定用這種魔幻的方式包裹起來,也是對他們的保護。

▇只有在文字裡,才有對話可能

周芬伶:我多講一點閔淳的八卦好了。閔淳有個別名叫「阿九」,這顯現她個性比較悍的那一面,她個性另外有傻傻的面向,我覺得蠻可愛的。她的文章也分成這兩個面向,一個是很精靈式的閔淳,另一個是比較阿九式的閔淳。阿九式的閔淳很戀家、很乖,很在意別人的眼光,煩惱很多她的小病痛、她的未來、她的朋友,或者她接觸到的人。那個很精靈式的閔淳,則會突然跳到一個我們不知道的魔法空間裡,讓我們看到肉眼看不到的東西。因為她的內心有這兩個面向,結合在文章裡,呈現出溫馨、詩意以及超現實的面向。

許閔淳:老師形容我兼具純真與深沉的面向,我認為在創作中,必須要有這樣的交織。我們這個世代,會一直去思考:讀者在哪裡?我們寫下的東西,會被誰讀到?這也是我在寫作過程中一直在意的事。出書前,我想到的讀者可能是身邊的人、課堂上的同學,試著去投文學獎,評審會認真地閱讀我的作品、文字,並提供反饋,會促進我去思考這句怎樣可以寫得更好。

此外我也覺得隨著階段不一樣,會有不同的目標。有點像以前我喜歡王家衛那種華麗的電影,潮濕的巷弄、頹廢的氣氛,非線性的、蒙太奇的敘事。但現在可能比較喜歡楊德昌或是枝裕和,畫面乾靜的作品,也希望自己可以試著朝這個方向前進。

周芬伶:我會把影像放到小說的範疇。我在撰寫散文時著重的是,你內心最想說的那些東西,要怎麼去傳達?因為有些話是沒辦法講出來的,有些話是不可以大聲講出來,必須小聲、偷偷地說。

書寫的人與現實的人其實是分開的,我們在生活中需要扮演各種角色,你要勉勉強強去當一個看起來像正常的人,才能夠去做正常的事。但有可能他的內心是很瘋狂或陰暗的,這是一般人平常不會表現出來的,所以我們需要文字。文字跟影像不一樣,影像是共享的,是一個強勢的連結。

只有在文字裡頭,可以跟裡面的人對話,彷彿可以聽到他的聲音。你可以聽到他內心的聲音,那些平常不會講出來的話語。書本可以建構出讀者與作者非常私密的時空,我覺得這是任何強勢媒體無法取代的。

文學是用文字去承載的一種藝術,而文學讀者的培養需要很長時間的訓練。我認為,能夠閱讀文學,是人文世間很珍貴的事情。最近,我們在疫情期間主要的關注在疫情發展、政治與國際局勢,但這些關心最後還是會化成文學作品吧!這些都會轉化成:你為何想要了解這個世界,對這個世界、時代又有什麼樣的回應。

許閔淳:老師剛剛提到現實中的自己跟創作中的自己,我覺得這兩個確實是會分開的,文字裡面會有自己真實的部分,但是它畢竟是使用技巧剪裁的過程,你的回憶被修剪過了,它一定會有點不同。

我自己在書店上班,我覺得書是不會滅亡的,還是會有很多人支持書。我覺得一本書的完整,是經歷了很多人的努力,這個過程讓我很感動。●

(印刻出版提供)

(印刻出版提供) 雨客與花客

雨客與花客作者:周芬伶

出版:印刻出版

定價:380元

【內容簡介➤】

作者簡介:周芬伶

屏東人,政大中文系畢業,東海大學中文研究所碩士,現任教於東海大學中文系。以散文集《花房之歌》榮獲中山文藝獎,《蘭花辭》榮獲首屆台灣文學獎散文金典獎。《花東婦好》獲2018金鼎獎、台北國際書展大獎。作品有散文、小說、文論多種。近著《花東婦好》、《濕地》、《北印度書簡》、《紅咖哩黃咖哩》、《龍瑛宗傳》、《散文課》、《創作課》、《美學課》等。

地底下的鯨魚

地底下的鯨魚作者:許閔淳

出版:印刻出版

定價:300元

【內容簡介➤】

作者簡介:許閔淳

1991年生,相信夢裡有真實,真實裡有夢。曾獲梁實秋文學獎、教育部文學獎、打狗文學獎、中興湖文學獎、東海文學獎、西子灣文學獎、中區寫作獎項、蕭毅虹文學獎學金等。

沒有留言:

張貼留言